TSHが高いと妊娠しにくい?知っておきたい甲状腺と生殖ホルモンの関係

「検査でTSHが高いと言われたけれど、何が問題なの?」

「甲状腺の数値と妊娠って関係あるの?」

妊活中や不妊治療をしている女性にとって、TSH(甲状腺刺激ホルモン)の異常は見過ごせない重要なサインです。TSHの値がわずかに高いだけでも、排卵障害・着床率低下・流産リスク増加など、生殖機能全体に影響を及ぼすことが明らかになってきました。

この記事では、TSHと生殖ホルモンとの複雑な関係を、西洋医学・東洋医学・鍼灸の観点から専門的に解説し、妊娠しやすい体づくりのために知っておくべき知識をお届けします。

1. TSHとは?その役割と妊活への影響

甲状腺と生殖機能の関係性

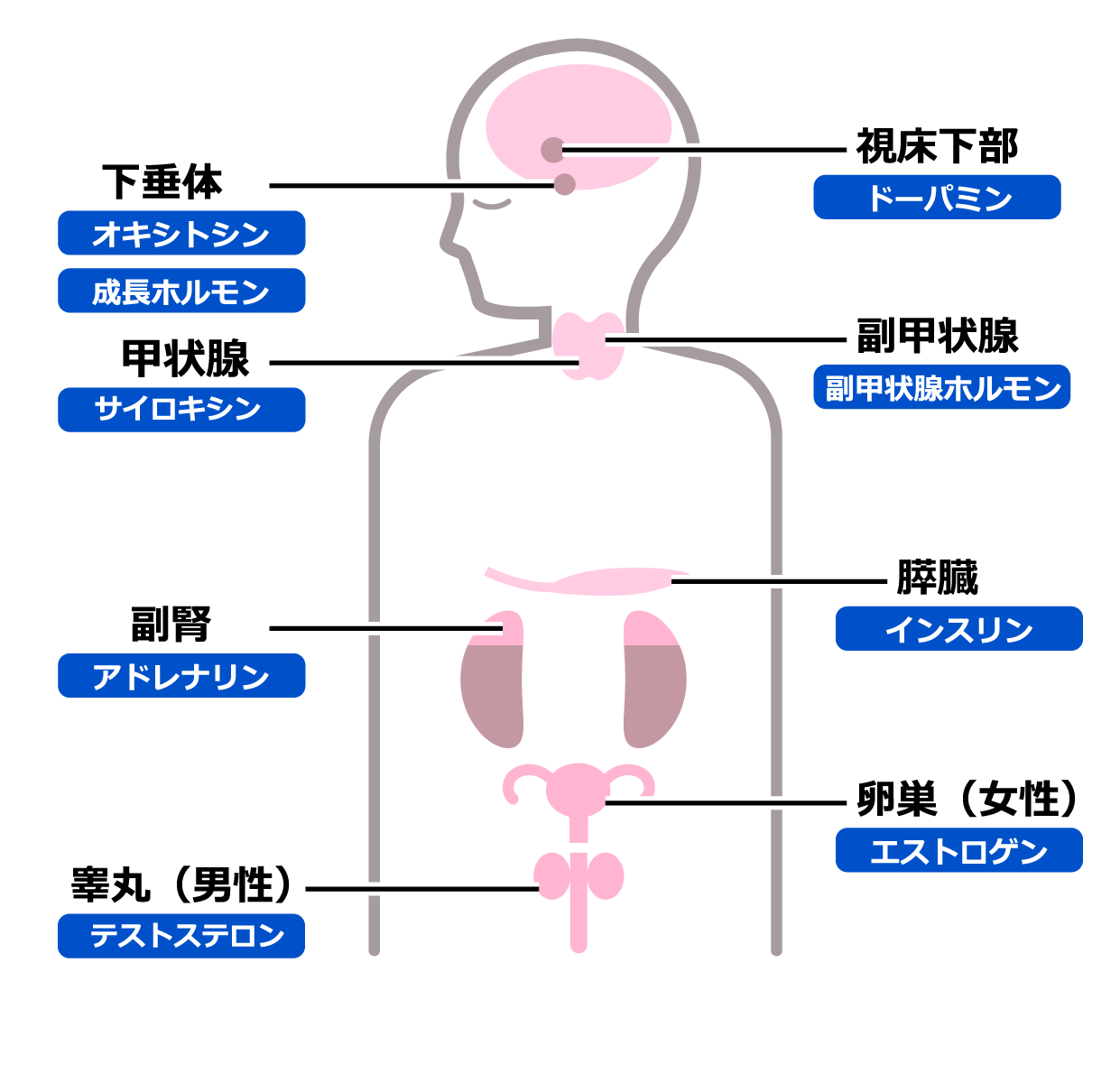

TSH(Thyroid Stimulating Hormone/甲状腺刺激ホルモン)は、脳下垂体から分泌されるホルモンで、甲状腺に「T3(トリヨードサイロニン)」や「T4(サイロキシン)」の分泌を促す役割があります。

甲状腺ホルモンは、以下のように生殖機能に広く関与しています

- 視床下部-下垂体-卵巣軸(HPO軸)の安定化

- 卵胞発育、排卵誘発

- 子宮内膜の増殖と受容性の確保

- 黄体機能の維持

- 胎盤形成と胎児の脳神経発達

つまり、TSHの値が乱れることで全身の代謝・ホルモンバランスが崩れ、妊娠のしやすさにも直接影響を与えるのです。

2. TSHが高い状態とは?医学的な定義と分類

TSHが高いというのは、通常甲状腺ホルモン(T3・T4)が不足しているため、下垂体が「もっと甲状腺を働かせろ」と過剰に刺激している状態です。これを医学的には以下のように分類します。

✅ 妊活中はTSH 2.5 μIU/mL以下が推奨されます(ATAガイドライン, 2017)

3. TSHが高いと妊娠しにくい理由とは?

TSHが高い状態が続くと、以下のような妊娠に不利な状況が生まれます。

① GnRH(性腺刺激ホルモン放出ホルモン)のリズムの乱れと排卵障害

甲状腺ホルモンは、単に代謝を担うだけでなく、視床下部―下垂体―卵巣軸(HPO軸)の恒常性にも関与しています。甲状腺機能が低下すると、視床下部の活動が不安定になり、性腺刺激ホルモン放出ホルモン(GnRH)のパルス分泌リズムが乱れることが知られています。

このGnRHのリズム障害により、下垂体からの**卵胞刺激ホルモン(FSH)と黄体形成ホルモン(LH)**の分泌が抑制され、結果的に以下のような排卵障害が生じます。

- 卵胞の発育不良(FSH低下)

- 排卵の遅れまたは無排卵(LHサージ消失)

- 月経不順や周期延長、無月経

とくに甲状腺ホルモンが不足している状態(高TSH+低FT4)では、このHPO軸のバランスが顕著に崩れやすく、体外受精においても卵胞刺激に対する反応性が低下することがあります。

② 黄体機能不全と子宮内膜の着床環境の悪化

甲状腺ホルモンT4(サイロキシン)は、卵巣における黄体細胞の分化やプロゲステロン分泌の調整にも関与しています。T4が不足すると、排卵後に形成される黄体の機能が不完全となり、いわゆる**黄体機能不全(luteal phase defect)**が起こります。

これにより、

- プロゲステロンの分泌不足

→ 子宮内膜の分泌期への移行が不完全

→ 着床に適した厚み・血流が確保できない - 高温期が短くなる( luteal phase shortening)

→ 着床してもホルモンの支持が弱く、胚が維持されにくい - 子宮内膜受容性(endometrial receptivity)の低下

→ インテグリン、レクチン、サイトカインなど着床関連因子の発現が減少

このような内膜環境の不整備は、着床率の低下や化学流産の増加に直結します。

③ 高プロラクチン血症の併発とその生殖機能への影響

甲状腺ホルモンが不足しTSHが上昇すると、それに伴ってプロラクチン(PRL)も相対的に高値になる傾向があります。これは、TRH(甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン)がTSHと同時にプロラクチンの分泌も刺激するためです。

高プロラクチン血症(hyperprolactinemia)は以下の機序で生殖機能に悪影響を及ぼします:

- 視床下部でGnRHの分泌を抑制

→ 二次的にFSH・LHが低下

→ 無排卵・黄体機能不全 - 乳汁分泌・乳房緊満などの体調変化を引き起こし、自律神経バランスにも影響

- 高PRLは卵巣内のエストロゲン感受性の低下とも関連し、内膜の発達にも支障が出る場合がある

甲状腺機能低下に伴う「軽度〜中等度の高プロラクチン血症」は、見逃されやすい機能性不妊の原因であり、TSH・FT4・PRLを総合的に評価することが重要です。

4.TSH高値の西洋医学的対策|レボチロキシン補充療法の意義と注意点

■ レボチロキシン(チラーヂンS®)による補充療法の基本

妊活中の女性において、TSH(甲状腺刺激ホルモン)が2.5 μIU/mLを超えている場合、たとえFT4(遊離サイロキシン)が正常であっても、生殖機能への悪影響が懸念されます。こうしたケースでは、甲状腺ホルモン補充療法として「レボチロキシン(商品名:チラーヂンS)」の内服が推奨されます。

この治療は、甲状腺ホルモン(T4)を補い、視床下部-下垂体-甲状腺軸(HPT軸)を安定させることで、

- GnRHのリズム正常化 → 排卵の安定

- 黄体機能の改善 → 高温期の安定

- 子宮内膜の受容性向上 → 着床率の改善

など、妊娠成立に必要な条件を整える効果が期待されます。

■ レボチロキシンの用量調整:個別最適化が鍵

補充量は、年齢・体重・甲状腺抗体の有無・妊娠希望の有無などをもとに、1日25~100μgの範囲で医師が調整します。基本的に空腹時に内服し、鉄剤やカルシウム剤、サプリメントとは2時間以上空ける必要があります。

妊活中に重要なのは、TSHを2.5 μIU/mL未満にコントロールすること。とくにART(体外受精・顕微授精)前にはホルモンの最適化が推奨されます。

■ 抗TPO抗体陽性でもTSHが正常な場合の注意点

TSHが正常範囲内であっても、抗TPO抗体(抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体)や抗Tg抗体(抗サイログロブリン抗体)が陽性である女性は、妊娠初期の流産リスクが明確に上昇することが、近年の研究で報告されています。

とくに注目されているのが、**2011年に発表されたイタリアの研究(Negroら)**です。

🔍【研究概要】

Negro R, et al. Thyroid autoimmunity and miscarriage: efficacy of levothyroxine treatment. J Clin Endocrinol Metab. 2011;96(4):E920–E924.

- 抗TPO抗体陽性の不妊女性を対象にレボチロキシンの有無で比較

- 補充なし群:流産率 13.8%

- 補充あり群:流産率 3.5%(有意に低下)

👉 TSHが正常でも、抗体陽性であればレボチロキシンの予防的投与が有効であることが示された。

このように、抗体陽性の状態は「潜在的な甲状腺機能の不安定さ(preclinical dysfunction)」を示しており、妊娠成立後に急激なTSH上昇を起こすリスクもあります。

■ 甲状腺治療と妊活の連携が重要

妊活においてTSHを含む甲状腺機能の評価は、排卵誘発剤・黄体補充療法と同じくらい重要です。特に以下の方は、甲状腺内科または産婦人科の連携治療が推奨されます:

- 基礎体温が低く高温期が短い

- 不妊治療を受けているが原因不明と言われている

- 妊娠初期に流産を繰り返している

- 橋本病や自己免疫疾患の家族歴がある

5. 鍼灸・東洋医学的にみたTSH高値体質|妊活と“腎・肝・脾”の関係

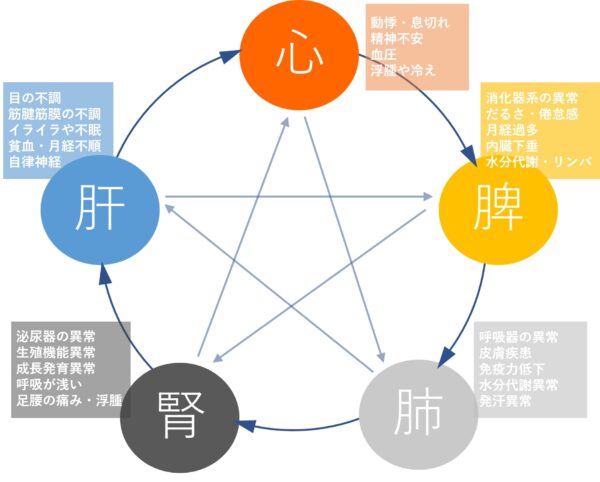

甲状腺ホルモン(T3・T4)は西洋医学では視床下部-下垂体-甲状腺軸(HPT軸)で調整されていますが、東洋医学ではその働きは「腎・肝・脾」の連携によって支えられていると考えられます。

とくにTSH(甲状腺刺激ホルモン)の異常がある女性は、慢性的な冷え、疲労感、月経不順、基礎体温の乱れ、不安感など、多様な不定愁訴を伴いやすく、これらを東洋医学的体質から見立てて整えることが、妊娠力の土台作りにつながります。

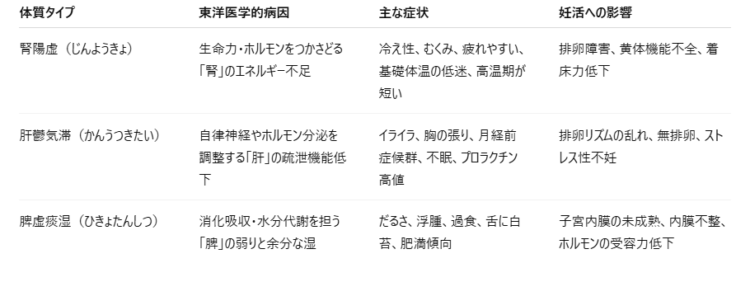

◆ TSH高値にみられやすい東洋医学的な体質タイプ

TSH高値の背景には、以下の3つの体質の乱れが複合的に存在していることが多く見られます。

◆ 妊活における鍼灸アプローチの実際

■ 腎陽虚タイプの対応(冷え・基礎体温が低い)

🔹 施術の目的:身体の根本的なエネルギーと体温を補い、黄体ホルモンの分泌を安定化

🔹 応用ポイント:周期療法で高温期を中心に補腎・温陽の灸を併用

☑️ 高温期の途中で体温が下がる人、流産歴がある人に多いタイプです。

■ 肝鬱気滞タイプの対応(ストレス・排卵の乱れ)

🔹 施術の目的:肝の疏泄機能を高め、GnRH分泌リズムの安定と自律神経のバランスを整える

🔹 応用ポイント:低温期・排卵前の周期に重点を置いたアプローチ

☑️ ストレスで排卵が遅れる、プロラクチンが高い、感情の波が強いタイプに適応します。

■ 脾虚痰湿タイプの対応(だるさ・子宮内環境の不安定)

🔹 施術の目的:水分代謝と消化吸収を整え、子宮内膜の血流・厚みの改善

🔹 応用ポイント:浮腫やBMIが高い人への温灸・吸玉療法も効果的

☑️ 子宮内膜が厚くならない人、AMHが低めの人、体外受精で着床しにくい人に多い傾向です。

よくある質問(Q&A)

Q. TSHが2.6でも妊娠できないの?

→ 妊娠できる可能性はありますが、2.5を超えると着床率や流産率がやや悪化するという研究があり、医師と相談し補充療法を検討すべきです。

Q. 鍼灸でTSHの値は下がるの?

→ 軽度の自律神経失調や冷えが原因であれば、鍼灸でTSHが安定することは臨床的に多く見られます。ただし、数値改善だけでなく体質全体を整えることが重要です。

TSHは単なる数値の指標ではなく、妊娠の成立や継続に直結する重要なホルモンです。

妊活をしている女性や不妊治療中の方は、ぜひ一度不妊治療専門クリニックで各種検査を受けてみることをおすすめします✨

———————————–

*鍼灸整体サロンシンヴィア*

———————————–

博多駅より5分!

蔵本ウィメンズクリニックやにしたんARTクリニックからも徒歩5分💕

県外からの来院も多数✨

当院は15年以上、整骨院や鍼灸院、

不妊治療専門クリニックでの経験を活かし、

のべ8万人の施術に携わった

女性鍼灸師による鍼灸整体院です。

・スタッフは全員女性、個室で話しやすい環境を整えています✨

・産科エコー完備で妊娠してからのアフターフォローもばっちり❤

・医療控除対象施設でお財布にやさしい💕

【得意分野】

・生理痛改善

・多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)

・婦人科疾患(子宮内膜症、子宮筋腫など)

・妊活(タイミング、AIH、IVF、ICSI)

・自律神経の乱れ

・不眠

・温活

※骨盤矯正はオプションメニューです。

ご予約はこちらから!

https://shinvier.com/web_reservation

/

なかなか通う時間が取れない…

そんな方には当院オリジナルセルフケアブック💕

ぜひご活用ください!

ダウンロードはこちら!

公式LINEご登録でお得なクーポンget♡

キャンセル待ちや当日予約のお問い合わせなどもお気軽にどうぞ!

https://line.me/R/ti/p/%40zwn2565d