産後の骨盤矯正、やりすぎ注意?正しい頻度とケアの目安とは?

産後の骨盤矯正は、多くの女性にとって関心の高いトピックですが、「やりすぎて逆効果にならないか?」「どのくらいの頻度で行えば良いの?」と不安に思う方も少なくありません。この記事では、医学的な根拠と東洋医学の視点を交えて、産後の骨盤矯正の適切な頻度や注意点について詳しく解説します。

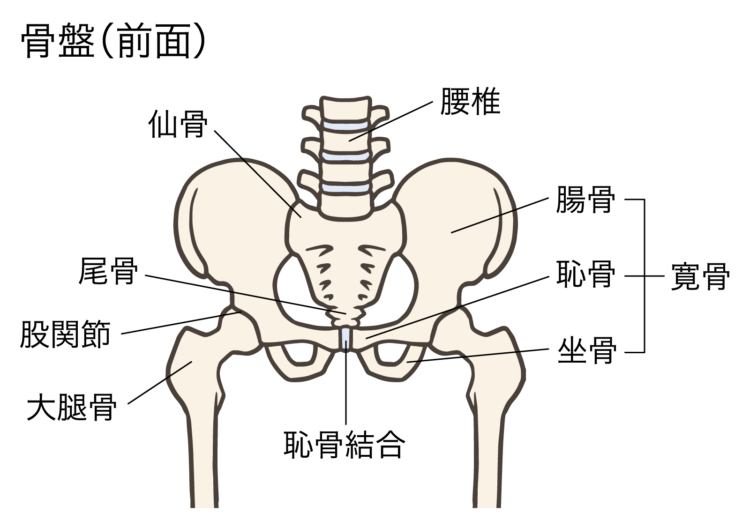

なぜ産後に骨盤がゆがむのか?

妊娠中から出産にかけて、骨盤周辺の関節はリラキシンというホルモンの影響で緩みやすくなります。特に以下の部位に影響が出やすくなります:

- 仙腸関節:仙骨と腸骨の間にある関節

- 恥骨結合:左右の恥骨が合わさる軟骨性の結合部

- 股関節:骨盤と大腿骨をつなぐ関節

これにより骨盤全体が開き、さらに出産時に骨盤底筋群が大きな負荷を受けることで、産後の骨盤の位置や安定性が損なわれやすくなります。

骨盤矯正の目的とは?

骨盤矯正の主な目的は以下の3点です。

- 骨盤のゆがみ・開きを整える

- 骨盤底筋の機能を回復させる

- 腰痛や恥骨痛、尿もれなどの不調を予防・改善する

矯正によって筋肉や関節のバランスを整えることで、体の回復を促進し、将来の体調不良を防ぐ役割もあります。

医学的に見た「やりすぎ」のリスクとは?

産後の骨盤は、非常に繊細かつ不安定な状態です。この時期に無理な矯正や過剰な施術を行うと、以下のリスクが高まります。

- 関節や靭帯への過負荷:特にリラキシンの影響が残っている6〜12週以内に強い圧力を加えると、かえって関節が不安定になります。

- 筋肉バランスの乱れ:骨盤周囲の筋肉(特に腸腰筋・中殿筋・骨盤底筋など)との協調性を無視した矯正は、逆効果になることがあります。

- 自律神経の乱れ:過度な刺激により副交感神経の働きが抑制され、産後の回復に悪影響が出ることもあります。

産後に注意が必要な症状

以下のような状態がある場合は、骨盤矯正を控えるか医師に相談しましょう。

- 恥骨や仙骨部に鋭い痛みがある

- 子宮復古が進んでいない(悪露が長く続く)

- 帝王切開後の回復が不十分

- 産後うつの兆候がある

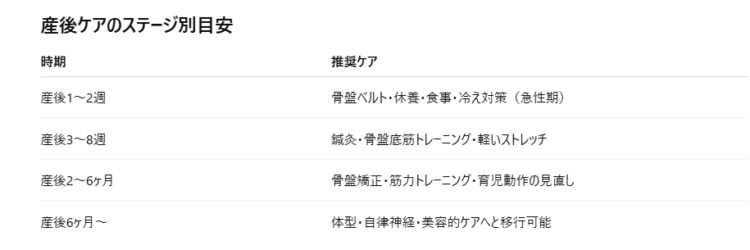

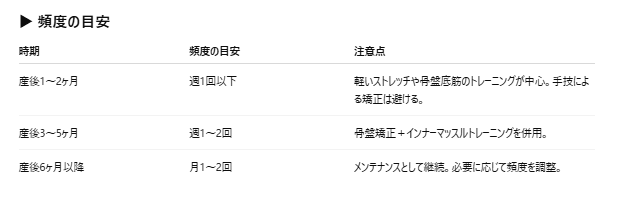

正しい骨盤矯正の頻度とタイミング

▶︎ いつから始めて良いの?

一般的には**産後6〜8週(産褥期終了後)**が目安とされています。これは、リラキシンの分泌が減少し、関節が安定し始める時期でもあります。

ただし、個人差があるため、助産師や医師、理学療法士など専門家に相談しながら進めることが重要です。

東洋医学的に見る産後の骨盤と体の状態

東洋医学では、産後の女性の体は「気血両虚(きけつりょうきょ)」、すなわちエネルギー(気)と血液(血)の両方が不足している状態とされます。これにより以下のような問題が起こりやすくなります。

- 冷え

- 疲労感

- めまい

- 尿漏れ

- 骨盤内の「寒邪(かんじゃ)」の滞留

この観点から見ると、無理な矯正よりも、まず「体を温め、気血を補うケア」が優先されるべきです。よもぎ蒸し、漢方、温灸なども組み合わせることで、骨盤周囲の循環が改善され、自然と骨盤の安定性も高まります。

やりすぎはNG。今の自分の状態に合った矯正を

産後の骨盤矯正は、正しい知識と専門的な視点をもって行えば、体の回復と再構築に大きく役立ちます。しかし、無理な頻度や過度な施術は逆効果になる可能性もあるため、**「頻度とタイミング」**を見極めながら、適切にケアを進めていくことが大切です。

———————————–

*鍼灸整体サロンシンヴィア*

———————————–

博多駅より5分!

蔵本ウィメンズクリニックやにしたんARTクリニックからも徒歩5分💕

県外からの来院も多数✨

当院は15年以上、整骨院や鍼灸院、

不妊治療専門クリニックでの経験を活かし、

のべ8万人の施術に携わった

女性鍼灸師による鍼灸整体院です。

・スタッフは全員女性、個室で話しやすい環境を整えています✨

・産科エコー完備で妊娠してからのアフターフォローもばっちり❤

・医療控除対象施設でお財布にやさしい💕

【得意分野】

・生理痛改善

・多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)

・婦人科疾患(子宮内膜症、子宮筋腫など)

・妊活(タイミング、AIH、IVF、ICSI)

・自律神経の乱れ

・不眠

・温活

※骨盤矯正はオプションメニューです。

ご予約はこちら✨

https://shinvier.com/web_reservation

公式LINEご登録でお得なクーポンget♡

キャンセル待ちや当日予約のお問い合わせなどもお気軽にどうぞ!

https://line.me/R/ti/p/%40zwn2565d![]()

/

なかなか通う時間が取れない…

そんな方には当院オリジナルセルフケアブック💕

ぜひご活用ください!

ダウンロードはこちら!